無線関連の自作を行っているが、最近DDSやPLLを使用することが増えてきている。そんなときトラブルが発生したとき、原因調査でDDSやPLLが壊れていないか調べることがある。

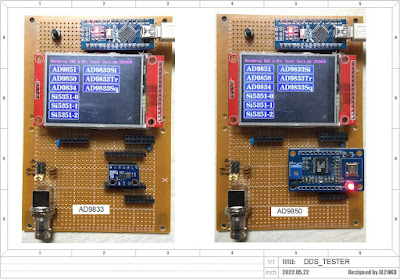

今までは、ブレッドボードで試験回路を作って調べていた。マイコン制御であるため、試験プログラムもいくつか作っていた。ということで、各種DDS,PLLを簡便に試験できるテスターを作ってみた。

|

ハードウェアといっても、ユニバーサル基板にArduinoとTFT-LCD、DDS等を乗せるためのpinソケットだけの簡単なものである。

唯一の特徴はタッチパネル付きのLCD(2.8inch)を使用したことでしょうか。

【 SoftWare 】

今回のスケッチは、過去作成したものに継ぎ足しで作ったのでわかりにくいと思うがご容赦。

単純にDDS,PLLを選択し、リファレンスクロックと出力周波数をテンキーで入力することにより動作するという単純なものである。

【 Device 】

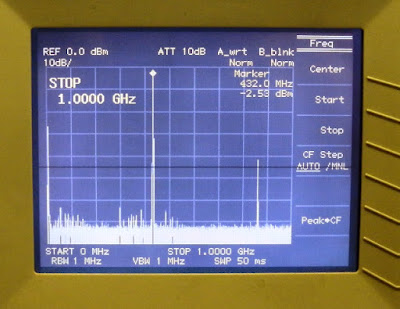

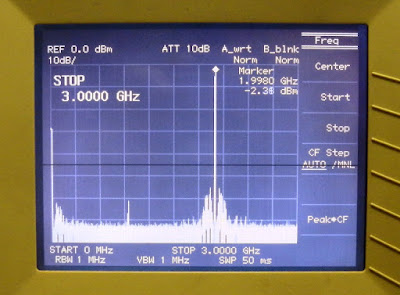

試験できるDDS、PLLは以下のもの。

DDS AD9833,AD9834,AD9850,AD9851

AD9833はサイン波、三角波、方形波を選択できる

PLL Si5351

Si5351はCLOCK0,CLOCK1,CLOCK2を選択できる

【 操作 】

(1) タッチパネルDeviceを選択

(2) Ckockを入力しEキーをタッチ

0を入力しEキーを押すと規定値が設定される

AD9833-25MHz,AD9834-75MHz,AD9850-125MHz,AD9851-30MHz

Si5351-25MHz

(3) 出力周波数を入力しEキーを押す

0を入力しEキーを押すと規定値が設定される

出力周波数は 1MHz

(4) 信号が出力される

(5) RestartでTOPに戻る。

以上簡単な構成である。スケッチで最も面倒なのは、タッチパネルのキャリブレーションと思う。ALL BAND TRANSCEIVERで説明しているので参考にされたい。

スケッチ、回路図(PDF) Sketch & Schematics

以下に回路図と各種DEVICEの画像を乗せておく。