Si5351は違う2種類の周波数を発振させることができる。ひょっとしてこれでRF2tone発振器ができるのではと思いついた。(誰でも想像すると思いますが)しかし小さなICで比較的高出力であること、また出力が矩形波であることから、高調波、PLLノイズ等が多く、発振器自体のIMにはあまり期待はできないと思った。しかし一度実験してみようとこのプロジェクトを開始することとした。

高調波、低調波を減らすにはローパス、ハイパスではなく、バンドパスが必要である。それもかなり狭帯域としたい。そこで思いついたのがクリスタルフィルターだ。手持ちのクリスタルフィルターを見てみると10M15Aという15kHz/3dBのFM用のものがあった。10kHz離れならば問題なく、20kHzでもなんとかなると思いこれを使ってみた。

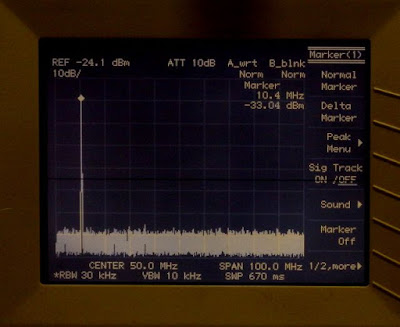

クリスタルフィルターで歪まないようにSi5351の出力に10dBのアッテネーターを付け合成した後、このフィルターを通して出力している。結果は出力-20dBm IMは70dBc近辺となった。どうにか最低の合格ラインとすることができた。これならばある程度のIM3測定で使えるのではないだろうか

できれば0dBm出力、IM80dBcはクリアしたいところである。この場合は各出力を合成前にフィルターを挿入し、増幅した後合成すれば達成できると思う。今回は前記の簡易型とした。

10.7MHzのフィルターに対してきりの良い周波数(20kHzならば、10.690,10.710)となるはずであるが、SI5351のずれとフィルターのずれがあるので、周波数をずらして対応している。スペクトラムアナライザー等で2周波の出力が同じになる位置を探し出すところが、やや面倒かもしれない。10kHz以上の帯域を持ったフィルターがあれば別周波数でも可能である。

Arduinoは、ATmega328にブートローダーを書き込んだもの(UNO互換)を使用して省スペース化を図った。もちろんNANOでもOK。Si5351はAdaflute互換の中華製を使用した。

回路とスケッチはダウンロードサイトにあります。

SI5351は150MHzまで出力できるが、フィルターという固定周波数の素子をいれているため、周波数可変はできません。しかし簡単に発振させることができることと、中華製で安価に入手できることから活用しない手はない。

高調波、低調波を減らすにはローパス、ハイパスではなく、バンドパスが必要である。それもかなり狭帯域としたい。そこで思いついたのがクリスタルフィルターだ。手持ちのクリスタルフィルターを見てみると10M15Aという15kHz/3dBのFM用のものがあった。10kHz離れならば問題なく、20kHzでもなんとかなると思いこれを使ってみた。

|

| Inside |

クリスタルフィルターで歪まないようにSi5351の出力に10dBのアッテネーターを付け合成した後、このフィルターを通して出力している。結果は出力-20dBm IMは70dBc近辺となった。どうにか最低の合格ラインとすることができた。これならばある程度のIM3測定で使えるのではないだろうか

できれば0dBm出力、IM80dBcはクリアしたいところである。この場合は各出力を合成前にフィルターを挿入し、増幅した後合成すれば達成できると思う。今回は前記の簡易型とした。

10.7MHzのフィルターに対してきりの良い周波数(20kHzならば、10.690,10.710)となるはずであるが、SI5351のずれとフィルターのずれがあるので、周波数をずらして対応している。スペクトラムアナライザー等で2周波の出力が同じになる位置を探し出すところが、やや面倒かもしれない。10kHz以上の帯域を持ったフィルターがあれば別周波数でも可能である。

Arduinoは、ATmega328にブートローダーを書き込んだもの(UNO互換)を使用して省スペース化を図った。もちろんNANOでもOK。Si5351はAdaflute互換の中華製を使用した。

回路とスケッチはダウンロードサイトにあります。

SI5351は150MHzまで出力できるが、フィルターという固定周波数の素子をいれているため、周波数可変はできません。しかし簡単に発振させることができることと、中華製で安価に入手できることから活用しない手はない。

|

| Generator OUT |

|

| 0-100MHz Spectrum |

|

| 20dB Wide band Amplifier Measurement |